生まれつき脳の機能に障害があることが原因で、社会生活に困難が生じてしまう「発達障害」。

保育の現場においても、発達障害の子どもや、いわゆる「気になる子」に対して、保育士が正しく理解し、適切なサポートを行うことが求められています。

しかし、発達障害と一口に言っても、障害の特性のあらわれ方や生活における困難はさまざま。「発達障害について勉強はしたけれど、実際どのように対応すればよいかわからない」と悩む保育者も多いのではないでしょうか。

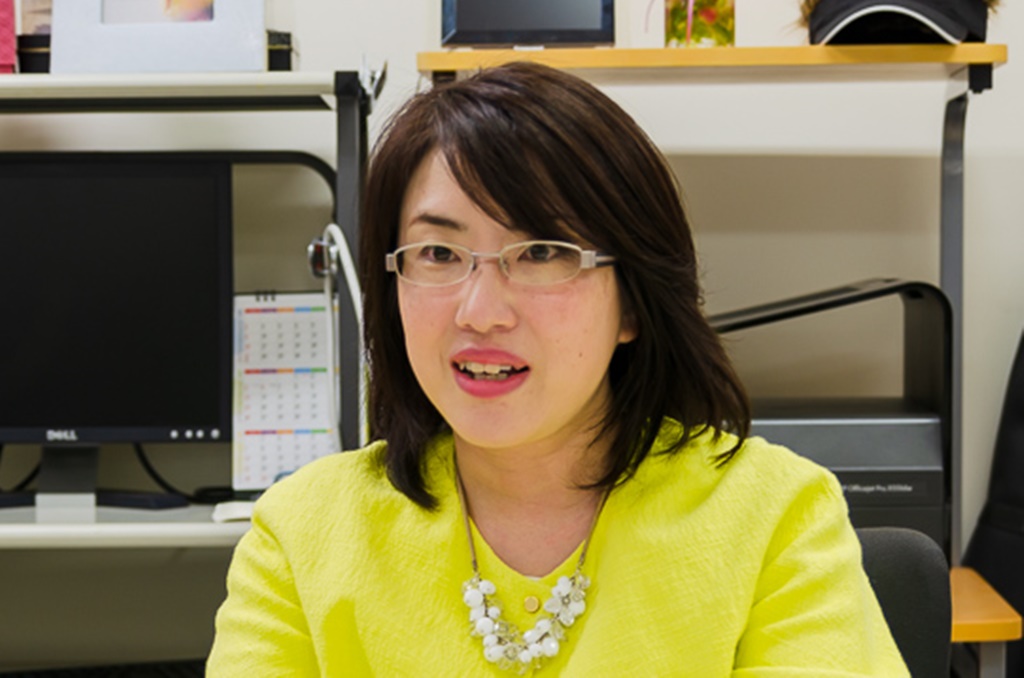

今回は筑波大学准教授で臨床心理士の水野 智美(みずの ともみ)先生に、「発達障害とは?」という基本から保育者ができること、保護者支援のコツまで、じっくり解説してもらいました!

-

*シリーズ「保育と発達障害」は、専門家への取材をもとに、発達障害について正しい情報をお伝えするとともに、保育者が知っておくべき子ども・保護者支援の実践的なポイントを紹介する連載企画です。

もくじ

そもそも「発達障害」とは?

発達障害とは、生まれつき脳のどこかに微細な機能的障害があり、それが原因で生活に困難があったり、支援が必要になったりしている状態のことです。

発達障害は大きく分けて、自閉症スペクトラム、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の3つのタイプに分類されています。

(※各障害の主な特性や対応の目安などは次回以降、解説します)

.png) ▲発達障害のイメージ図。各障害は独立しているのではなく重なり合うことも

▲発達障害のイメージ図。各障害は独立しているのではなく重なり合うことも特性(特性)のあらわれ方は一人ひとり違う

障害のタイプによって、「こだわりが強い」「落ち着きがない」「読み書きや計算が苦手」など、多く見られる特性の傾向はありますが、同じタイプの発達障害であっても、一人ひとり特性のあらわれ方は異なります。

たとえば、自閉症スペクトラムに見られる特性のひとつとして「人とのかかわりやコミュニケーションをとることが苦手」ということが挙げられますが、名前を呼ばれても反応しないという子もいれば、反対に必要以上に友達に話しかけていくという子もいます。

注意欠陥・多動性障害(ADHD)においても、多動性や衝動性が強い「衝動型」なのか、集中力が持続しない「不注意型」なのかで、子どもにあらわれる特性は大きく異なります。

また、知的な遅れの有無でも、必要となる支援や子どもとのかかわり方は変わってきます。

複数の障害が重なり合うことも……

さらに発達障害は、ひとつの障害だけでなくほかの障害が併存しているケースも多いもの。

保育の現場においては診断名から対応の方法を検討するのではなく、目の前にいる子ども達一人ひとりに見られる特性や状態をきちんと見たうえで、その子に合った対応方法を探していくことが大切です。

発達障害の原因は? 治るものなの?

発達障害の根本的な原因はわかっていません。

発達障害は生まれつきの脳の微細な障害がもとで生じると言われていますが、なにが原因で脳機能に障害が起こるのかは、現時点では解明されていません。

根本的な原因がわからないために「育て方に問題があったのでは?」と自分を責めてしまう保護者も少なくありませんが、あくまでも先天的な要因がもとで生じるもので、子どもの育て方やしつけが原因で生じているわけではありません。

「治す」のではなく「困り感」を軽減するための支援を

発達障害は病気とは異なり、治療によって完全に「治る」ことはありません。

しかし、一人ひとりの障害の状態にあわせ、育て方を工夫することで、子どもができることを増やし、日常生活のなかでかかえる「困り感」を軽減することができます。

たとえばADHDの場合、6歳から症状を抑える薬を服用することもできますし、大人が工夫して対応することで、子どもがうまく自分の気持ちをコントロールできるようにもなっていきます。

自閉症スペクトラムにみられる感覚過敏の場合には、対処法を幼いうちから学ぶことで、「苦手なもの」とうまく付き合うすべを身につけることができるようなります。

大切なのは「治るか」「治らないか」にこだわることではなく、周囲の大人がその子にとって生活しやすい環境を整え、子ども達の「伸びる可能性」を広げてあげることなのです。

発達障害=マイナスではない!

ネガティブに捉えられてしまいがちな発達障害ですが、その特性にはよい部分もあります。

たとえば、自閉症スペクトラムに見られる特性である「限定的な興味範囲」を活かして、研究者として活躍している人も多くいますし、ADHDの「衝動性」を行動力として活かし、ベンチャー企業の経営者として活躍する人もいます。

子どもの持つ特性をよい方向に伸ばしてあげることができれば、社会で能力を発揮し、活躍することができるのです。

発達障害があるということは決してネガティブに捉えるべきことではなく、その子なりの「可能性」を秘めているということ。子ども達の人生をより豊かにしていくためにできることはたくさんあります。

発達障害を理解するうえでは、そんなポジティブな一面も頭に留めておくことが大切ですね。

早期発見で「二次障害」を防ごう

ここまでお伝えしてきたように、発達障害は、周囲の理解と適切な支援があれば、日々の生活で抱えている「困り感」を軽減し、持てる能力を十分に発揮することができます。

しかし、発達障害であることを見過ごされ、その特性を理解されないまま育ってしまうと、もともと抱えていた困難だけでなく、「二次障害」という大きな問題を抱えてしまう可能性があります。

「二次障害」とは?

「二次障害」とは、発達障害であることに気づいてもらえないまま、「どうしてあなたはみんなと同じことができないの?」などと叱られ続けたり、友達からからかわれたり、あるいは仲間外れにされたりすることによって、著しく自己肯定感が下がってしまう、「自分はダメな子だからどうせできっこない……」と挑戦する前からあきらめるようになるなど、発達障害とは別の問題が生じてしまうこと。

発達障害の特性による「生きづらさ」と、二次障害という問題を抱えるなかで、不登校や引きこもりになってしまう、大人になってうつや強迫性障害などの精神疾患を抱えてしまう、というケースも少なくありません。

二次障害が起こるかどうかは、幼児期から小学校中学年くらいまでの間に決まってしまいます。いったん二次障害が生じてしまうと、心に受けた傷は一生残ってしまいます。

だからこそ、周囲の大人は早期に子どもが抱えている困難に気づき、特性を理解したうえで、「困り感」を軽減できるような環境を整えたり、「困ったときにどうするか」という具体的な対応方法を教えたりすることが大切なのです。

▲「発達障害の早期発見とその後の適切な支援の有無で、子どもの未来は大きく変わる」と語る水野先生

▲「発達障害の早期発見とその後の適切な支援の有無で、子どもの未来は大きく変わる」と語る水野先生保育者が「早期発見」のカギに!

発達障害の可能性と支援の必要性に早期に気付くうえで、重要な役割を果たすのが、保育士・幼稚園教諭など保育者の視点です。

発達障害の特性は、子ども対保護者という1対1の関係のなかでは、見えづらい部分もあります。

しかし、集団のなかであれば、発達上の気になる点や子どもが社会生活のなかで抱えている困難が目立ちやすくなります。

集団のなかで子どもを見る保育者の「なんとなく気になる……」という感覚は、発達障害の早期発見のカギになることでしょう。

「発達障害かも?」ではなく「支援が必要かも」と考える

気をつけたいのが、早期発見の目的は「発達障害」というレッテルを子どもに貼ることではない、ということです。

気づきが「この子は発達障害では?」ということだけに終始してしまっては意味がありません。

早期発見を早期支援につなげるためにも、「発達障害では……?」ではなく「かかわり方に工夫が必要かもしれない」と考えるようにするとよいでしょう。

定型発達との違いは「頻度」と「程度」にあり!

では、発達障害やその可能性の早期発見のためには、どのような部分に注目すればよいのでしょうか。

見極めのカギとなるのが、気になる行動や反応の「頻度」と「程度」です。

たとえば……

このようにほかの子ども達と比べて「頻度」や「程度」が目立つ場合には、「個別に支援が必要かもしれない……」と考えることができるでしょう。

ケーススタディで経験の蓄積を

では、子どもに発達障害の傾向が見られた際、保育者はどのように対応していけばよいのでしょうか。

ここからは子ども達が抱える困難を軽減し、よりよい環境をつくるための工夫について紹介します。

はじめから100%の知識・技術を持っていなくてもいい

発達障害の子どもとのかかわり方と聞くと、なかには「知識や経験が少ないけれど、大丈夫だろうか……」と心配してしまう保育者もいるかもしれません。

たしかに、知識・経験が豊富なことに越したことはありませんが、発達障害やその傾向がある子どもとかかわるにあたって、はじめから100%の知識や対応技術を持っていなくてはいけない、という訳ではありません。

先にお伝えしたとおり、一口に「発達障害」と言っても、子ども達一人ひとり、その特性のあらわれ方や障害の重なり具合は異なります。

「ADHDの傾向がある」「自閉症スペクトラムの傾向がある」といっても、目の前の子どもが教科書どおりの姿であることはまずありません。また、対応法の合う・合わないも、子どもによってさまざまです。

つまり「このタイプの発達障害にはこのように対応すればよい」というような、単純な方程式はないのです。

書籍などで身につけた知識や、いままでの経験等の「土台」をもとにしながらも、目の前の子どもの姿に合った対応法を学ぶなかで、徐々に応用力を身につけていきましょう。

園全体で知識とノウハウの共有を!

発達障害やその傾向がある子どもの保育については、担任の先生だけでなく、園全体でかかわるようにしましょう。

どの保育者でも同じ対応ができるようになれば、子どもや保護者の安心にもつながりますし、園全体でノウハウを共有しあうことで、一人ひとりの保育者が、自信を持って目の前の子どもに対応できるようになります。

もちろん、園全体の保育スキル向上にも役立つはずです。

対応方法は「具体的に」決め統一する

発達障害やその傾向がある子どもの対応については、対応方法を具体的に決め、園全体で統一しましょう。

ケーススタディで応用力をつけよう

発達障害やその傾向のある子どもにどう対応するかについての知識・技術を向上させるには、「事例で学ぶ=ケーススタディ」が必要になってきます。

「事例で学ぶ」というのは、目の前の子どもの状態・気になる様子に合わせた対応方法を検討し、「こういう場合にはこうすればうまくいった」という事例をノウハウとして蓄積し応用していくこと。

たとえば、「言葉で指示を出しても伝わらない〇〇くんに、絵カードを見せて指示すると理解できるようになった」というような成功事例があれば、ほかの子に同じような様子があったときには、その成功事例を応用して対応方法を検討することができます。

ケースを積み重ねていくことで、保育者は教科書だけでは得られない実践的な知識と技術を身につけていくことができるでしょう。

PDCAサイクルで合う方法をひとつずつ探る

書籍で学んだ知識や、過去のケースから「この方法が合うかも……」と思っても、子どもによってはその方法が合わないケースもあるはずです。

対応方法がその子に合うかどうかを検証するためにも、まずいちどに試す対応は「ひとつのみ」に絞りましょう。

そして、対応を試して2~3週間ほど経ったら、かならず成果がみられたかどうか振り返りを行うようにしましょう。

うまく行かなかった場合には別の方法で再チャレンジし、それでもダメならばまた別の方法を試すというPDCAサイクルを回すなかで、一人ひとりの子どもに合った方法を探っていきます。

| 【適切な対応方法を探るためのPDCAサイクル】 | |

|---|---|

| Plan | 知識(書籍などで学んだこと・これまでの経験)+目の前の子どもの姿から対応方法を検討する |

| Do | 実践する(2~3週間) |

| Check | うまくいっているか、改善すべき点がないか検証する |

| Action | 対応方法の変更や改善を行う |

発達障害やその傾向がある子ども達に向き合うために必要なのは、知識だけではなく、たくさんの成功・失敗の体験を積み重ねて、応用力を身につけること。

その体験の積み重ねは、「この子にはこの方法が合うかも」という保育者としての「直感」を研ぎ澄ましてくれるでしょう。

保護者支援に必要な「伴走者」の視点

発達障害やその傾向がある子どもの支援においては、子どもへの対応だけでなく、保護者への対応も非常に重要な役割を持っています。

子ども達にとってよりよい育ちの環境を整えるためには、保育者と保護者との連携が欠かせません。

しかし、園での気になる様子をどのように保護者に伝えればよいのか、どうしたら受け入れてもらえるのか……。悩んでいる保育者も多いのではないでしょうか。

ここからは保護者とのかかわり方のポイントについて、紹介していきます。

先導者ではなく「伴走者」になろう

まず大切なのは、保育者は保護者を引っ張る「先導者」ではなく、子どものよりよい育ちを目指して、保護者とともに走る「伴走者」であるという視点です。

子どもが生活に困難をかかえていることに、保護者が気付いていない場合や、そのことを受け入れきれていない場合、保育者が「子どもの状態をなんとしてもわかってもらおう」「専門の医療機関につなごう」と頑張れば頑張るほど、保護者は固く心を閉ざし、現実から目をそむけてしまいます。

保護者にとって、我が子に発達障害の傾向があるということは大きなショックであり受け入れがたいこと。まずは現実を受け入れさせようとするのではなく、焦らず寄り添っていく姿勢を大切にしましょう。

保育士が「味方」になることの重要性

たとえば、育児のほとんどを母親が担い、父親はあまり子どもとかかわる機会がない……という家庭の場合、母親が子どもの発達障害傾向を認めていたとしても、父親が認めずに障害受容が遅れてしまうケースもあります。

そんなとき、保育者との関係性がギクシャクしていたら、お母さんは相談できる人がいない「孤立無援」の状態になってしまいます。

保護者が置かれている状況や家庭環境もさまざま。だからこそ保護者が困ったときに相談に乗れるような「味方」であることが必要なのです。

気になる様子だけでなく、対応方法も伝えよう

子どもの気になる様子を保護者に伝える際には、「お友達とうまくかかわりが持てません」「じっと座っていることができません」など、どうしてもネガティブな伝え方になってしまいがちです。

「保護者にきちんと伝えてあげたい、子どものことをわかってほしい」という保育者の想いはよくわかりますが、マイナス面ばかり伝えていては、保護者も心を開いてはくれません。

それどころか、「どうしたらよいかわからない」と、よけいに不安や不信感を増大させてしまうおそれもあります。

保護者に気になる様子を伝える前に、子どもの生活の「困り感」を軽減できる対応方法を検討し、園で実践してみましょう。そして、うまくいった対応方法や園で見られた子どもの成長なども共有するようにします。

〇〇くんは食事の時間や朝のお集まりの時間、集中できずにいつも立ち歩いてしまうんです……。

園では〇〇くんが立ち歩いてしまうことを心配していたのですが、イスに座れた際に「〇の描かれたカード」を見せてあげると、長い時間座っていられるようになったんですよ。よかったらおうちでも取り入れてみませんか?

子どもの状態を不安に感じている保護者も、「この子なりに成長できる方法があるんだ」と前向きに受け止められるホィ!

耳を傾けてくれないときは「あきらめる!」

保護者が我が子の障害を受け入れるまでには多くの過程があります。

その過程には「うちの子に障害があるはずはない!」とかたくなに否定したり、周囲に対して怒りの感情を抱いたりする時期もあります。

①精神的打撃

②否定・パニック

③怒りと不等感

④敵意と恨み

⑤罪悪感

⑥孤独感と抑うつ感情

⑦精神的混乱と無関心

⑧あきらめと現実の直視

⑨新しい価値観の獲得(障害受容ができた段階)

園での子どもの様子や、子どもの「困り感」を軽減するための対応方法を伝えても、保護者が耳を傾けてくれない場合には、「いまはあきらめよう」と割り切ることも必要です。

また、ときには保護者が保育者に対して攻撃的な言葉を向けることもあるかもしれません。

そんなときは「今は『敵意と恨み』の受容過程にいるのだな」「周囲に不満や怒りを言わないとやっていけない気持ちなのだな……」と客観的に理解し、攻撃的な言葉をうまく受け流すようにしましょう。

今の段階では現実を受け入れられない保護者でも、いつかは子どもの状態に気付く日がきます。

そのときに助けになれるよう保護者の味方であること、そして子どものよりよい育ちのために園でできる支援をしていくことが大切です。

医療機関受診を促す際はタイミングに注意

子どもの発達に気になる様子が見られる場合、「早めに医療機関の受診を勧めなくては……」と思ってしまう保育者もいるでしょう。

具体的な診断名がつくことによって、保護者の障害受容が進む、保護者が「発達障害かもしれない」という不安と「違うかもしれない」という期待との間で葛藤を続けずに済むなどのメリットがあります。

しかし、早くに医療機関を受診することが、かならずしも早期の診断確定につながるとは限りません。

発達障害の診断ができるのは3歳半ごろから

発達障害があるかどうかを見極められる年齢は、早くてもおおよそ3歳半からと言われています。

そのため、1~2歳の段階で医療機関を受診したとしても、診断が難しいことが多くあります。

また、知的な遅れがあるかどうかの検査についても、幼児期の場合には環境的な要因や障害の特性の影響も加わって、信憑性の高い検査結果が出ないこともあります。

3歳半未満で医療機関を受診した場合に、その段階で診断ができず、「様子を見ましょう」と言われることも珍しくないのです。

かえって保護者の障害受容を遅らせることも……

いっぽう、子どもを心配する保護者からすれば、発達障害という診断を受けなかった=「大丈夫だ」と捉えてしまいがち。

そのことが原因で、発達障害の受容が遅れたり、それがもとで二次障害が起こってしまったりするおそれもあります。早く医師に診てもらうことが、早期の適切な支援につながるとは限らないのです。

子どもがまだ1~2歳の段階であれば、保護者に無理に医療機関の受診を勧める必要はありません。それよりも、今の段階で園でできる支援を検討し、子どもの成長を後押しできる環境を作ってあげることが重要です。

必要になったときに橋渡しができるように

3歳半を過ぎていたとしても、子どもに見られる特性や保護者の障害の受容の度合いなどによって、いつ医療機関受診を勧めるべきかは異なります。

保護者にとって必要となったときに、しっかり専門機関への橋渡しができるよう、保護者と信頼関係を築いておくことが大切です。

すでに診断名がついている場合のフォローは?

すでに専門の医療機関等で発達障害の診断を受けている場合、保護者がある程度障害を受容していることも多いもの。

その場合、家庭と園とで子どもへの支援のしかたが異ならないよう、しっかりと保護者とすりあわせを行い、園での対応を検討していきましょう。

保護者が子どもの姿を受け入れていることでできる支援も多くあります。保護者・保育士間で連携をとり、子どものよりい育ちのためにできることをいっしょに検討することが大切です。

すべて完璧にやろうとしなくていい

ここまで、発達障害の基礎知識や保護者とのかかわりについてお伝えしてきましたが、保育者は日々、多くの子ども達の育ちを支えています。

発達の気になる子がクラスにいたとしても、その子だけを見ていることはできないでしょう。

もちろん、気になる子に配慮するということは大切ではありますが、クラス全体の保育の質を保つということも、じつはひとつの支援のあり方です。

全体の保育の質を高く保つことで、気になる子も多くの刺激を受け、成長することができます。

▲気になる子だけに「つきっきり」の状態になること=よい支援ではないんです!

▲気になる子だけに「つきっきり」の状態になること=よい支援ではないんです!日々の保育に一喜一憂せず長期的な視点で!

また、「今日は泣いている時間が多かったな……」「うまく活動に参加させてあげることができなかったな」と感じたとしても、子どもの体調や機嫌による波もあるもの。できなかったことは、また明日チャレンジしてみればよいのです。

保育者が自信を持って保育を行うためにも、「すべてを完璧にやろうとしないこと」が大切。保育者ができる範囲のなかで頑張る、そのことが、長期的な視点で見れば、よりよい支援につながっていきます。

もちろん、困難ができるだけ生じないよう「予防線」をはることは必要ですが、完璧にできなかったからといって、自分を責める必要はありません。

日々の成長はほんの少しに見えても、数か月経てばそれが大きな成長につながっていくはず。長期的な視点を持って、自分の保育に自信を持ってくださいね!

編集者より

全国の保育施設に赴き、気になる子どもの保育に関するセミナーや勉強会を行ったり、保育者からの相談に応じたりしているという水野先生。

子どものよりよい育ちを願うこと、保護者の気持ちに寄り添うことだけでなく、保育者の気持ちに寄り添うことも忘れない、あたたかなまなざしは、これまで多くの親子・保育士の救いとなってきたはずです。

近年、発達障害に対する認知が広まったことから、保育現場ではいままで以上に「気になる子」への理解や適切な支援が求められています。

そのことにプレッシャーや辛さを感じている保育者も、少なくないことでしょう。

水野先生は取材の最後「朝お預かりした状態で保護者のもとにお返しできたなら、しっかり保育士としての役目を果たせたということ! 自信を持って欲しい」と話していました。

そのやさしくも力強い言葉が、発達障害の子どもの保育に悩む、数多くの保育者に届き、発達障害の子どものよりよい未来につながることを願っています。

今後水野先生には、保育の現場で活かせる、実践的な対応方法について引き続きお話をうかがっていきます!

水野 智美(みずの ともみ)先生について

筑波大学医学医療系准教授、博士(学術)、臨床心理士

実家が幼稚園の経営を行っていたことから「保育者を支援したい」という想いを抱き、現在は筑波大学発のベンチャー企業、子ども支援研究所の副所長としても活躍中。全国の保育園・幼稚園・こども園を巡回し、気になる子どもへの対応やその保護者への支援について、保育者の相談に応じている。

著書に『こうすればうまくいく!ADHDのある子どもの保育 イラストですぐにわかる対処法』(中央法規)、『具体的な対応がわかる気になる子の保育―発達障害を理解し、保育するために』(チャイルド本社)『「うちの子、ちょっとヘン?」発達障害・気になる子どもを上手に育てる17章ー親が変われば、子どもが変わるー』(福村出版)などがある。